画像診断に絶対強くなる

ツボをおさえる!

Part2 胸腹部領域

09

腹部X線写真読影のツボ~Riglerʼs signに学ぶ~

CTやMRIの台頭により,単純X線写真の果たす役割は限定的になったとの見方もある.しかしながら救急外来診療の現場においては,「最初に判断を求められる画像診断が単純X線写真」という状況も少なくない.本項では単純X線写真のキホンについておさらいし,その応用としてRiglerʼs sign(double-wall sign)の症例を通して,腹部単純X線写真を読影するツボについても紹介する.

単純X線写真のキホン

同じ「X線透過性」というパラメータの画像である単純X線写真とCTを比較すると,空間分解能(デジカメでいう「何メガピクセル」に相当)は単純X線写真がCTよりも優れている.一方でCTは単純X線写真よりも濃度分解能(コントラスト分解能),すなわち「微妙な濃淡をつける能力」において優れている.

CTは無限に近い種類の濃度を認識できるが,単純X線写真では表に示す5種類の濃度のみを認識できる.

腹部単純X線写真において腸管ガスは空気濃度,腸管壁は軟部濃度,そして極端に痩せた人以外は腸管壁の周囲に脂肪織(脂肪濃度)が存在する.

腹部単純X線写真の読影というと,つい腸管ガスに目がいきがちだが,「その気になってみる」と,腸管壁も見える.むしろ腸管壁の所見が腸管ガスの所見よりも重要なことがあるので注意が必要.

「腸管壁の所見が重要」という点において,Rigler's signはその代表例である.

単純X線写真は5つの濃度からできている

例えばCTでは造影剤を使用していない単純CT(「造影増強効果」という修飾の影響を受けていない純粋な「X線透過性」の画像)で,①肝実質(CT値60HUくらい),②肝内の血管(CT値40~50HUくらい),③肝嚢胞(CT値0HUくらい)の3者は濃度差(吸収値の差)で認識できる.これが「CTが濃度分解能(コントラスト分解能)に優れる」という由縁である.ところが単純X線写真の場合はどうであろうか?肝実質も肝内の血管も肝嚢胞も「1つの塊」として見える.すべて「軟部濃度」に属するからである.

図1の腹部単純X線写真をみてほしい.(被検者の)右下にある「R臥位」の縦文字は金属濃度,その文字の隣りに認められる右腸骨は骨濃度である.金属濃度と骨濃度では「白さ」が違う.例えば結腸肝彎曲部に大きさ1cmの憩室があり,そこにバリウムが残っていたとする.腹部単純X線写真では「右上腹部に1cmの類円形高濃度」として認められるが,これを「胆石疑い」と診断すると当たる可能性は0%である.バリウムは金属濃度,石灰化胆石は骨濃度であり両者の「白さ」は異なるからである.ただし造影剤のすべてが金属濃度とは限らず,例えば希釈したガストログラフィン®は骨濃度になったりする(表).

表 単純X線写真が認識できる5つの濃度(上から濃度が低い順に示す)

| 空気濃度 | 腸管ガス,肺,遊離ガス(free air)など |

|---|---|

| 脂肪濃度 | 皮下や臓器周囲の脂肪織,脂肪腫など |

| 軟部濃度 | 実質臓器(肝臓,脾臓など),液体(腹水,嚢胞など),血液(血管) |

| 骨濃度 | 骨,結石(尿管結石など),石灰化,希釈したガストログラフィン®など |

| 金属濃度 | 金属,バリウムなど |

Riglerʼs sign の使い方

Riglerʼs sign(double-wall sign)10)は腹部単純X線写真の診断において非常に重要なサインである.ここでその重要性を確認するため,以下のような仮想の病歴を想定してみる.

85歳男性で腹痛を主訴に来院.白血球数8,800,CRP1.2mg/dLで腹部に圧痛はあるが,筋性防御ははっきりしない.車椅子で来院し,立位は困難なため臥位の腹部単純X線写真のみ撮影した.

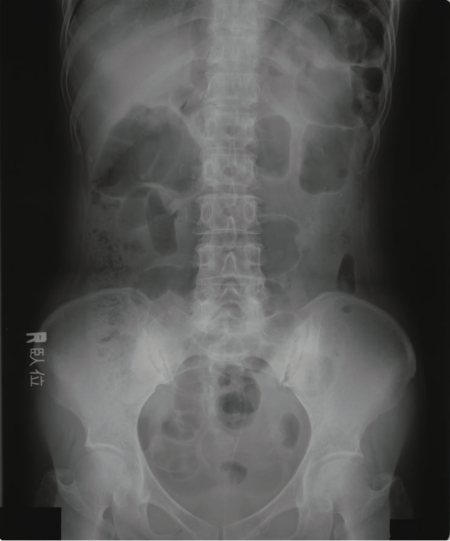

さて,上記のような状況で図1の腹部単純X線写真をみせられたとしたら,皆さんの診断はいかがであろうか?「炎症所見も比較的軽度だし,腹部単純X線写真も大したことなさそうだから」と患者さんを帰宅させてしまうと,そのまま患者さんは自宅で命を失うことになるかもしれない.この腹部単純X線写真を「大したことない」と判断するのは,明らかに誤診である.図2以降にその解説を加えてみる.

図1 腹部単純X線写真(臥位)

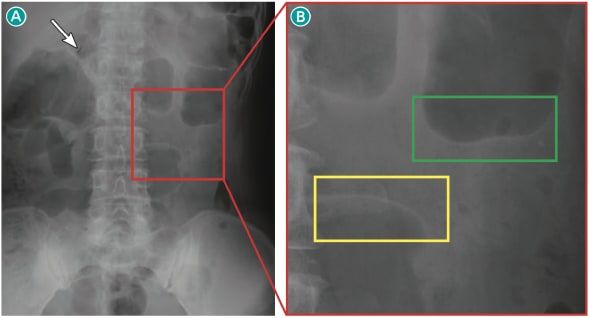

図2 図1と同じ臥位の腹部単純X線写真(🅐)およびその一部の拡大(🅑)

図2Aの  で示すように,肝門部付近にfree airも認められるが,それよりも 部分にご注目いただきたい.図2Bはその 部分の拡大であるが, の部分が「ツボ!」で述べた腹部単純X線写真で認められる正常の腸管壁である.腸管壁の内側(内腔側)は空気と接しているため濃度差が大きく(空気濃度 vs. 軟部濃度)クッキリと明瞭に認められるが,腸管壁の外側(漿膜側)は脂肪と接しているため濃度差が小さく(脂肪濃度vs.軟部濃度)その気になって集中してみれば認識できるという感じである.ところが

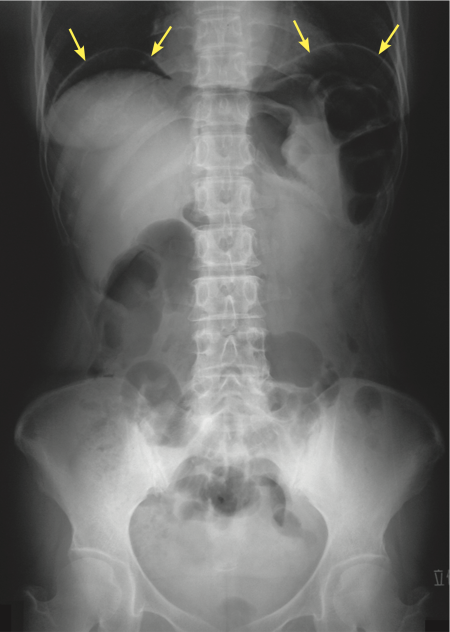

で示すように,肝門部付近にfree airも認められるが,それよりも 部分にご注目いただきたい.図2Bはその 部分の拡大であるが, の部分が「ツボ!」で述べた腹部単純X線写真で認められる正常の腸管壁である.腸管壁の内側(内腔側)は空気と接しているため濃度差が大きく(空気濃度 vs. 軟部濃度)クッキリと明瞭に認められるが,腸管壁の外側(漿膜側)は脂肪と接しているため濃度差が小さく(脂肪濃度vs.軟部濃度)その気になって集中してみれば認識できるという感じである.ところが  の腸管壁はどうであろうか?その気になって集中しなくても腸管壁の内側も外側も両方が明瞭に認識できる.これは腸管壁の外側にも空気,すなわち腹腔内free airが存在するからである.この「腸管壁の内側も外側も両方が明瞭に認識できる」ことをRiglerʼs sign(別名double-wall sign)とよび,臥位の腹部単純X線写真でfree airを見つける重要なサインである10).先ほど仮想の病歴として85歳男性と述べたが,それくらいの高齢者になると生体の反応が鈍化していて腸管が穿孔していても炎症所見が比較的軽度だったり,筋性防御もはっきりしなかったりすることがある.車椅子での生活で立位を撮るのが難しいので「まあ,いいか」と臥位だけの撮影だけで終わらせるとfree airを見落として,それが命取りになったりする.ぜひ,知っておきたいサインである.なお,前述の病歴は仮想のものであり,実際にはこの患者さんは立位の腹部単純X線写真も撮影してある.その立位のX線写真(図3)では,横隔膜下free airの存在が明らかである(

の腸管壁はどうであろうか?その気になって集中しなくても腸管壁の内側も外側も両方が明瞭に認識できる.これは腸管壁の外側にも空気,すなわち腹腔内free airが存在するからである.この「腸管壁の内側も外側も両方が明瞭に認識できる」ことをRiglerʼs sign(別名double-wall sign)とよび,臥位の腹部単純X線写真でfree airを見つける重要なサインである10).先ほど仮想の病歴として85歳男性と述べたが,それくらいの高齢者になると生体の反応が鈍化していて腸管が穿孔していても炎症所見が比較的軽度だったり,筋性防御もはっきりしなかったりすることがある.車椅子での生活で立位を撮るのが難しいので「まあ,いいか」と臥位だけの撮影だけで終わらせるとfree airを見落として,それが命取りになったりする.ぜひ,知っておきたいサインである.なお,前述の病歴は仮想のものであり,実際にはこの患者さんは立位の腹部単純X線写真も撮影してある.その立位のX線写真(図3)では,横隔膜下free airの存在が明らかである(![]() ).

).

図3 腹部単純X線写真(立位)

単純X線写真が認識できるのは5つの濃度であり,その違う濃度同士が接したときに陰影の輪郭が見える.その応用としてRiglerʼs sign(double-wall sign)はぜひおさえておきたいツボ.