バイエル画像検査室

MR室

MRI検査におけるGreen Radiologyを考えてみよう

最近、Green Radiologyというワードを聞きますが...

お!さすがヨウド君。情報アンテナが高いね。

Green Radiologyは2014年ごろ欧米から発信されて、ここ数年多くの学会で取り上げられていますよね。日本でもJRSの主導で今年2025年春の総会でもテーマの一つでした。

皆さん興味あるみたいですね。

欧米の多くの学会から取り組みが公表されていますね。RSNA,ESR,ISR,SFR,ESNRなどから、放射線医療の持続可能性を推進する目的として、ガイドラインや評価ツールなども公開されています。

教育や研究分野では放射線医療の環境への影響を軽減する手法を啓発して、放射線医療における二酸化炭素排出量を削減する行動が示されてきていますね。

SDGsにも関連していますね。最近ではGreen (Sustainable) Radiologyとも呼ばれているようですね。

今年のESRが関連するECR2025ではPlanet Radiologyがテーマとして挙げられていました。インパクトのあるポスターだったので印象に残っています。

https://www.myesr.org/congress/

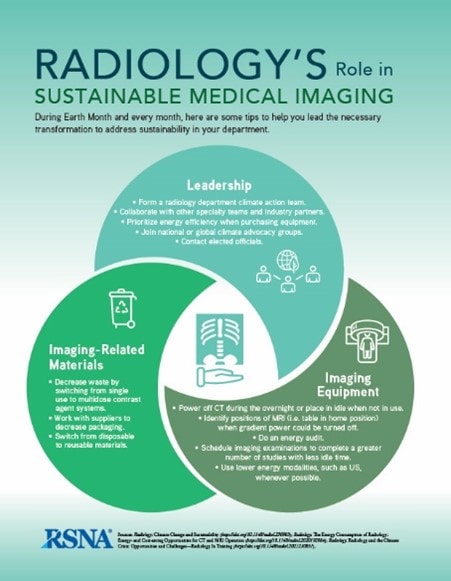

そうそう、昨年、RSNAではこのようなポスターみたいな表が公開されていました。ここにいろいろと書かれています。

RSNA website:Radiology's Role in Sustainable Medical Imaging:

https://www.rsna.org/news/2024/april/radiology-and-sustainability-infographic

ここの最初に書かれている

「放射線医療は、相当量のエネルギーを消費し、温室効果ガスを排出している。放射線部門で、医療の質を下げることなく、温室効果ガス排出を低減することは可能である。」

は、私たちも意識することで何かできることはありませんか?リーダシップ、撮影装置、撮影関連材料の3つからアプローチしようとしていますから、まずはMRI室でできることを考えてみましょう。

撮影装置の項目では

・装置未使用時の電源オフ

・エネルギー監査の実施

・検査スケジュールの効率化(稼働時間内で空き時間を低減)

・エネルギー消費の少ない検査(超音波)の活用

と、あります。特に英文ではMRIでは患者テーブルを元の位置に戻して、グラディエントコイルの電源を切りましょうと書かれています。

まぁ、そこは深く考えずに一つ目のCTと2つ目のMRIの双方で「装置未使用時の電源オフ」という理解で良いのではないでしょうか。

グラディエントコイルといえば、やはりMRI撮像中の消費電力も気になります。X線CTの場合、X線発生時に消費電力が多そうというのは想像できますが、それでも1検査十数秒程度かと思います。まぁ、件数自体はMRI検査の2~3倍ぐらいありますが。一方でMRI検査の場合、多様な撮像シーケンスを用いて検査しますので、あの音の数だけ電気が流れているので結構な電力消費ではと想像します。また、撮像シーケンス別に消費電力も異なっていますよね?

その通りですね。強い傾斜磁場の生成には多くの電力を使いますね。アイさんが指摘された点に関しても報告がされています1)から、確認してみると良いでしょう。

装置の運用だけでなく、廃棄物(プラスチックシリンジや残った造影剤など)の取り扱いも考えていかないとですね。

先ずはGreen (Sustainable) Radiologyを意識して、私たちができることから始めていきましょう。

参照資料:

1). Heye T, et al. The Energy Consumption of Radiology: Energy- and Cost-saving Opportunities for CT and MRI Operation. Radiology, 2020;295(3):593-605.

略語一覧

ESR : European Society of Radiology

ISR : International Society of Radiology

SFR : French Society of Radiology

ESNR : European Society of Neuroradiology

JRS : Japan Radiology Society

RSNA : Radiological Society of North America

ECR : European Society of Radiology