バイエル画像検査室

線量管理室

被検者ケアのための線量管理システム

線量管理システムを導入したことで、検査プロトコルの最適化作業が捗っているそうだね。このシステムを、より直接的に被検者のケアに役立てていくことはできないかな?

Radimetricsは照射線量だけでなく、いわゆる被ばく線量に近い指標も扱えるので、それらが活用できないかなと考えています。

CT検査における等価線量や実効線量の活用

CT検査においてRadimetricsは、CTDIvolやDLP等、DRLs 2015で取り上げられている線量指標値を自動的に収集・管理します。またRadimetricsにはモンテカルロシミュレーション機能が備わっており、CT装置から取得した検査情報を元に等価線量および実効線量を算出します。これらの特長を鑑みると、システムを導入するだけで、従来の問題点のほとんどが解決できます。

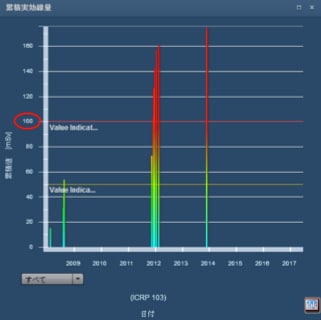

Radimetricsは被検者毎に累積線量値を管理し、それぞれにしきい値を定めることもできます。ここで一歩踏み込んだシステムの活用例としてあるご施設では、累積実効線量のしきい値を100mSvと設定し、しきい値を超えた被検者に対しては、低線量プロトコルの使用やMRI or 超音波での代替検査を試みる取り組みが行われています。また実効線量の他に、水晶体の等価線量にしきい値を設け運用することも考えられています。この様に線量情報を蓄積するだけでなく、被検者の被ばく状況を考慮した運用に生かすことができます。

これらの指標を用いた医療被ばく管理のガイドライン等は無く、何mSvをしきい値と定めるかは判断が難しいところではありますが、CTDIvolやDLPを用いる医療被ばく管理と比べて、等価線量や実効線量を用いることはより被検者にフォーカスした線量管理方法であると言えるでしょう。

図1. 検査毎に累積する実効線量としきい値の関係

図2. 累積の等価線量および実効線量

血管造影手技におけるガイドラインの適用

血管造影手技においては、「IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン」が発表されており、その中で皮膚線量の管理が推奨されています。Radimetricsでは被検者照射基準点における空気カーマ値等、Angio装置から出力される線量指標の他に、被検者皮膚入射線量を算出することもできます。従来では特定のシステムを用いるか、実測でしか被検者皮膚入射線量の算出はできませんでしたが、RadimetricsではRDSR(Radiation Dose Structured Report)をAngio装置から受け取ることで皮膚線量を自動的に算出します。更に皮膚線量がしきい値(例えば3Gy)を超えた手技の集計や最大皮膚線量位置の推定も容易に行えます。線量情報を収集するだけでなく、放射線皮膚障害のケアにもRadimetricsは活用していただけます。

図3. 血管造影手技による被検者の皮膚線量マップ

線量管理システムは、被検者への線量に関する説明にも活用していきたいですね。