線量管理システムの現状と新たな展望

「Radimetrics」を用いた一元管理

金沢医科大学病院

医療技術部 診療放射線技術部門

庵 緋沙子 先生

2020年4月に医療法施行規則が改定され、「管理者が確保すべき安全管理の体制」として、新たに医療に係る安全管理が加えられた。日本の診断参考レベル(Diagnostic Reference Levels:DRLs)の公表もあり、当院では線量管理システムのRadimetrics(バイエル薬品株式会社)の導入に至った。また、2023年4月より新たなインジェクションシステムであるマルチユースCTインジェクションシステムMEDRADCentargo(バイエル薬品株式会社)の稼働も開始され、現在、Radimetrics による医療被ばくと造影検査の一元管理が行われている。本稿では、RadimetricsとマルチユースCTインジェクションシステムMEDRADCentargoを用いた使用経験について報告する。

はじめに

わが国ではCT(Computed Tomography)、PET (Positoron Emission Tomography)などの医療機器の人口当たりの台数が諸国より多く、患者一人当たりの被ばく線量が非常に大きいことが、UN-SCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会:United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)2008年報告書において報告されている。現代の医療において放射線診断は病気の正確な診断や治療に欠かせない検査であり、患者に利益をもたらす。しかし、年間のがん発症者の3.2%が、放射線診断による被ばくが原因だと英国大により、推定値が算出された。調査された15ヵ国の中で日本の3.2%は飛びぬけて高かった1)。それゆえに、安全に利用をしていかなければならない。

2020年4月に医療法施行規則が改定され、「管理者が確保すべき安全管理の体制」として、新たに医療に係る安全管理が加えられた。医療放射線安全管理責任者の配置、診療用放射線の安全利用のための指針を策定する、放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を行うこと、被ばく線量の管理および記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を行うこと、以上のことが義務付けられた。また、日本の診断参考レベル(Diagnostic Reference Levels:DRLs)の公表もあり、線量管理体制の重要性が高まった2、3)。近年、低管電圧撮影やDual Energy撮影が普及し、多くの施設で造影剤量を低減し、患者へのリスク低減に役立てられている4、5)。造影CT検査を施行する上で欠かせないシリンジ製剤を用いたインジェクションシステムは、2002年以降に普及し、現在も多くの施設で稼働、有効利用されている。近年、マルチユースインジェクションシステムが開発され、2020年に海外で発売、稼働され、2023年1月1日に日本でマルチユースCTインジェクションシステムMEDRADCentargo(以下、Centargo)として販売された。Centargoの特性として、操作性、安全性、環境性、経済性、造影検査後の管理と言ったことが挙げられる。当院では稼働から1年数ヵ月が経過し、さまざまな造影CT検査を施行し、可能性を見出しつつある。

本稿では、RadimetricsとマルチユースCTインジェクションシステムMEDRADCentargoを用いた使用経験について報告する。

Radimetrics

Radimetricsはマルチモダリティに対応した線量管理システムであり、日本の診断参考レベル(Japan Diagnostic Reference Levels 2020:Japan DRLs 2020)および国際放射線防護委員会(ICRP)勧告に基づいた線量管理指標に対応している3、6)。

線量管理には、DICOM Radiation Dose Struc-tured Report(以下、RDSR)を直接、装置から受信し利用するが、出力できない装置からはPicture Archiving Communication System(以下、PACS)などのシステムを利用し、Dose ReportやSecond-ary Capture画像を光学的文字認識(Optical Char-acter Recognition:OCR)で読み取り情報を取得する。また、DICOM画像のヘッダー情報からも取得し、得られた検査情報および線量情報から検査ごとの照射線量や被ばく線量を管理、記録することが可能なシステムである。

CT検査にはモンテカルロシミュレーションを用い、臓器吸収線量および実行線量の計測、Size Spe-cific Dose Estimates(以下、SSDE)算出を行っている。血管撮影では入射皮膚線量マップ作成機能を有し、核医学検査では放射線薬剤の管理、PET/CTやSPECT/CT検査における線量管理が可能である。

Radimetricsの機能の特徴の一つとして、SSDE算出の過程で求められた実行直径や水当量直径を患者体型の指標として使用することが可能であり、この実行直径や水当量直径は、位置決め画像だけではなく、Axial画像からも患者体型指標の算出を行うため、正確な情報を得ることができる。また、水当量直径を算出することは、体組織が不均一である領域において、X線の透過度を考慮し、補正可能である。よって、胸水や腹水の影響により、X線透過率の低下を認めるなどの例外的な事例に対しても補正をすることが可能であるという特徴が挙げられる。

マルチユースCTインジェクションシステム MEDRADCentargo

マルチユースCTインジェクションシステムは1つのインジェクションシステムが複数の用途や目的で使用できるように設計されたシステムであり、いくつかの種類の製剤を異なる条件で正確に注入するシステムであり、造影CT検査で主流となっていたシリンジ製剤を用いたインジェクションシステムとは異なる。

Centargoは、24時間の連続使用を可能とする新たなCT用造影剤自動注入器である。特性として、操作性、環境性、安全性、経済性、造影検査後の管理と言ったことが挙げられる。

操作性では、ボトル製剤の造影剤や生理食塩水バッグを装着可能なボトルホルダを有し、装着された製剤から、Centargo本体内部にセットしたDay setマルチユースボトル(以下、Day set)に自動充填され、Day setは24時間連続使用可能である。本体には、容量が200mLある注入液用容器を3つ(造影剤用×2、生理食塩水用×1)有し、最大600mLの造影剤がCentargoに保有可能であり、検査終了後には造影剤ボトルから、Day setに造影剤が自動充填される。さらにシステム上セットできる造影剤は1種類のみであるため、検査時に患者ごとにシリンジ製剤の造影剤を選択、セットする必要はなく、患者接続ライン螺旋チューブ(以下、螺旋チューブ)は検査ごとに交換するのみである。この螺旋チューブはCentargo本体患者接続ポート(以下、接続ポート)に片手で接続可能であり、チューブ内のエア抜きを自動で行う。これらにより、連続で何人もの検査が可能であり、検査効率の向上を図れる。

安全機能としては、造影剤ボトルからDay setへの充填時や患者ラインの螺旋チューブ内への、エア混入を防ぐためのセンサが2つ搭載されており、自動に検出するシステムが備わっている。この2つのセンサを用いることにより0.02 mL未満のエア混入を防ぐことが可能である7)。また、患者ラインには逆流防止弁が配置されており、感染の低減にも繋がっており、安心して24時間検査を実施できる。

経済性では、従来のシリンジ製剤を用いた検査で発生していた廃棄造影剤を有効利用することが可能なシステムである。また、感染性廃棄物を減らすことも可能となり、環境性・経済性の向上にも繋がっている。

Radimetricsを用いた運用方法

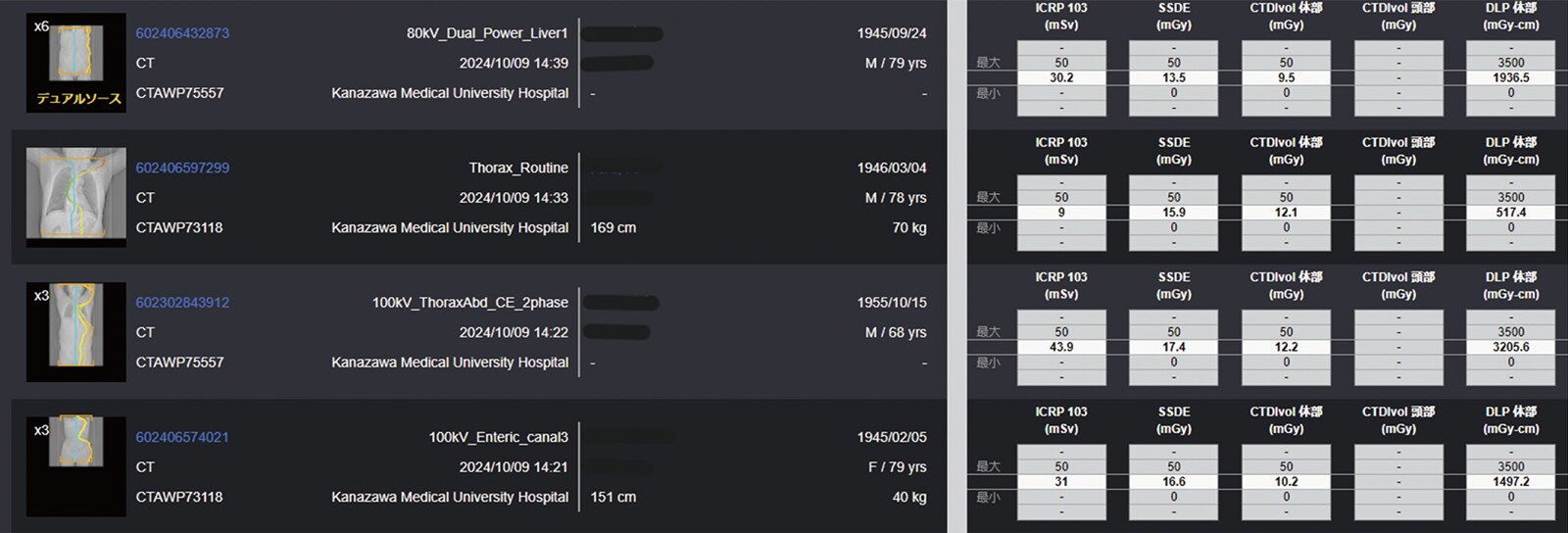

当院での線量管理対象であるX線 CT装置は、SOMATOM Force(シーメンスヘルスケア株式会社)、SOMATOM Definition Flash(シーメンスヘルスケア株式会社)、Aquilion 64(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)の3台を保有している。メーカによってRDSRやDose Sheet画像、DICOM画像のタグ情報の形式や内容が一部異なるため、それぞれのメーカにおいて出力はRDSR、DICOM画像と装置に適応した出力形態で情報を取得し、得られた検査情報および線量情報から検査ごとの照射線量や被ばく線量の管理、記録を行っている。Radimetricsでは、被ばく線量の分析や評価できる結果を出力でき、当院でもDRLsと撮影プロトコルの被ばく線量の比較を行っている(図1)。

図1

X線CT検査の線量管理:患者毎の線量記録

血管造影の分野においては基準透視線量率に加えて、手技ごとに面積空気カーマ積算値(air ker-ma-area product:PKA)、患者照射基準点空気カーマ(air kerma at the patient entrance reference point:Ka,r)がJapan DRLs 2020で新しく設定された。当院で、線量管理対象の血管撮影撮影装置は、Allura Clarity FD10/10(Philips)とAXIOM Artis(シーメンスヘルスケア株式会社)、Artis Q(シーメンスヘルスケア株式会社)の3台で運用を行っている。出力はRDSR、Dose Reportを用い、情報を取得している。Radimetricsで装置、手技ごとに線量を表示し、Japan DRLs 2020との線量比較を行っている(図2)。

図2

血管撮影の線量管理

a:機種別、手技別のブックマーク

b:患者ごとの線量記録

Centargoの運用方法

Centargoは基本的にSOMATOM ForceのCT装置で活用している。このCT装置の特徴として低管電圧撮影やDual energy撮影での検査が施行可能で有り、当院では従来から用いられている管電圧120kVp撮影と比較し、20%~40%の低減が可能となっている。また、冠動脈CT検査や頭頸部領域3DCT angiography、肺動静脈分離3DCT angiographyなどの生理食塩水を用いる検査を多く施行している。

上述した検査に対して、従来のシリンジ製剤を用いた生理食塩水を必要とする検査の場合は、看護師があらかじめ生理食塩水をシリンジに詰め、Dual tubeを作成していた。しかし、Centargoを用いることにより、後押し用生理食塩水のDual tubeを作成せずに検査施行といった運用になっている。また、Centargoでは体重法、体表面積法、造影剤と生理食塩水の同時注入であるDual FlowやFractional Dose法などの注入方法が可能である。あらかじめプロトコル名を決め、注入プロトコルを作成しておくことで、検査にあった注入方法を即座に選択でき、検査を円滑に進めている。

一元管理について

Radimetricsは、バイエル社製のインジェクタと連携することが可能であり、造影検査に関する情報を管理する造影検査管理機能が搭載されている。インジェクタからプロトコル名、最大注入速度(mL/s)、造影剤容量(mL)、生理食塩水容量(mL)、注入圧力限度(psi)、また注入圧力のグラフなどのデータを取得し、患者情報や検査情報と紐づけ、自動に記録可能である。よって、患者の1検査当たりの被ばく線量、吸収線量のみだけではなく、検査施行時の各臓器に対しての推定吸収線量と造影CT検査時の詳細な情報を一元管理することが可能である(図1)。また、造影CT検査における自施設での運用傾向も管理が可能である。

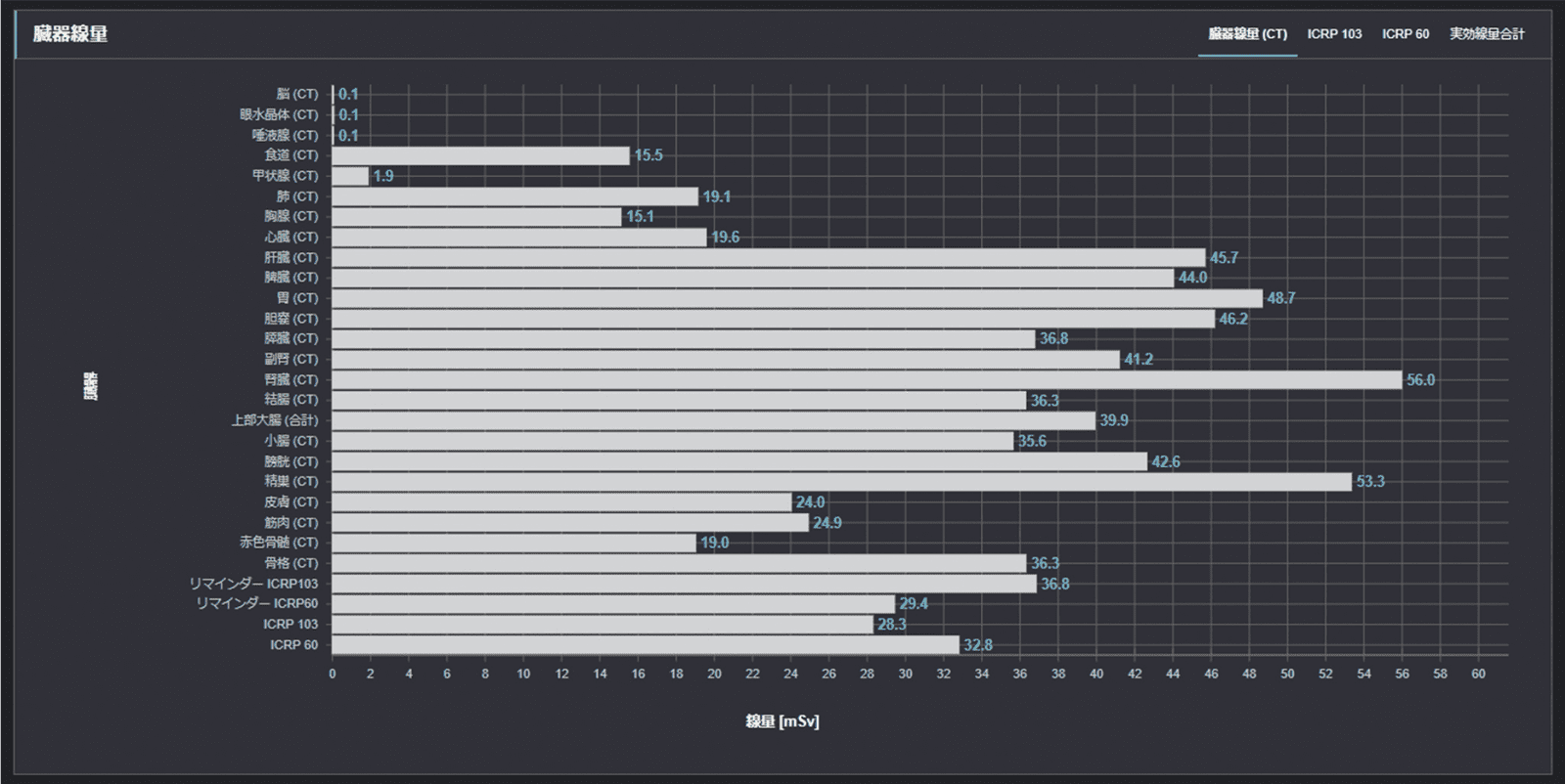

図3

X線CT検査の臓器吸収線量

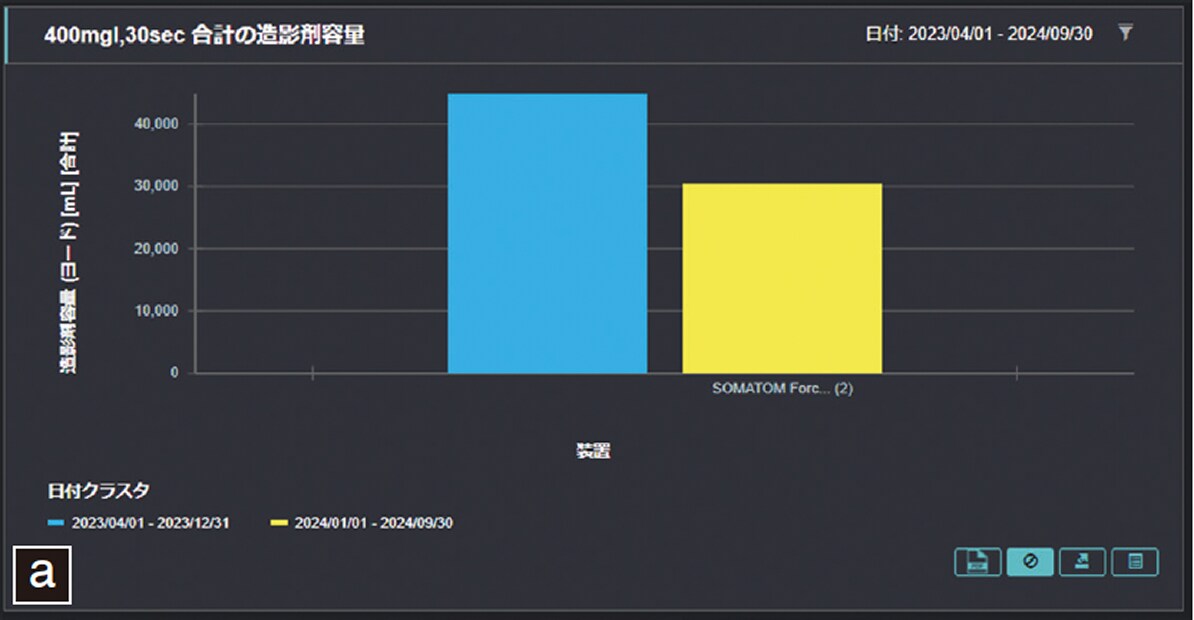

たとえばRadimetricsから造影CT検査施行人数、造影剤容量が把握できるため、一週間、一ヵ月などと期間を選択し、実際にどれだけの検査を施行したか、どれだけの造影剤量を使用したかを把握可能である(図4)。また、検査数より従来のシリンジ製剤を使用した場合、どれだけの廃棄造影剤が出るはずだったのかを割り出すことが可能である。これらのデータから経済面での向上を管理することが可能である。また、当日の検査を患者ごとに確認でき、被ばく線量、撮影条件(管電圧や管電流、撮影範囲)、造影剤容量、注入速度などが適切であったか、評価することも可能である(図5)。

図4

X線CT検査における造影剤容量の管理と記録

a:プロトコルにおける造影剤容量

b:プロトコルにおける1検査当たりの造影剤容量

図4

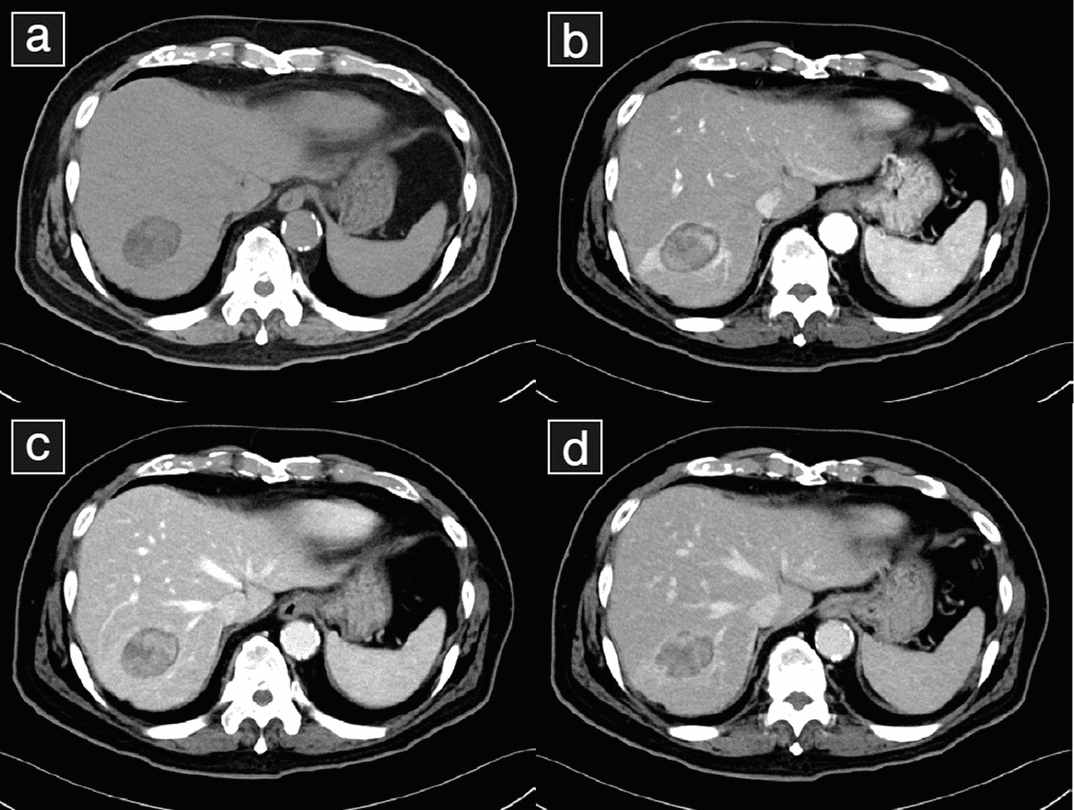

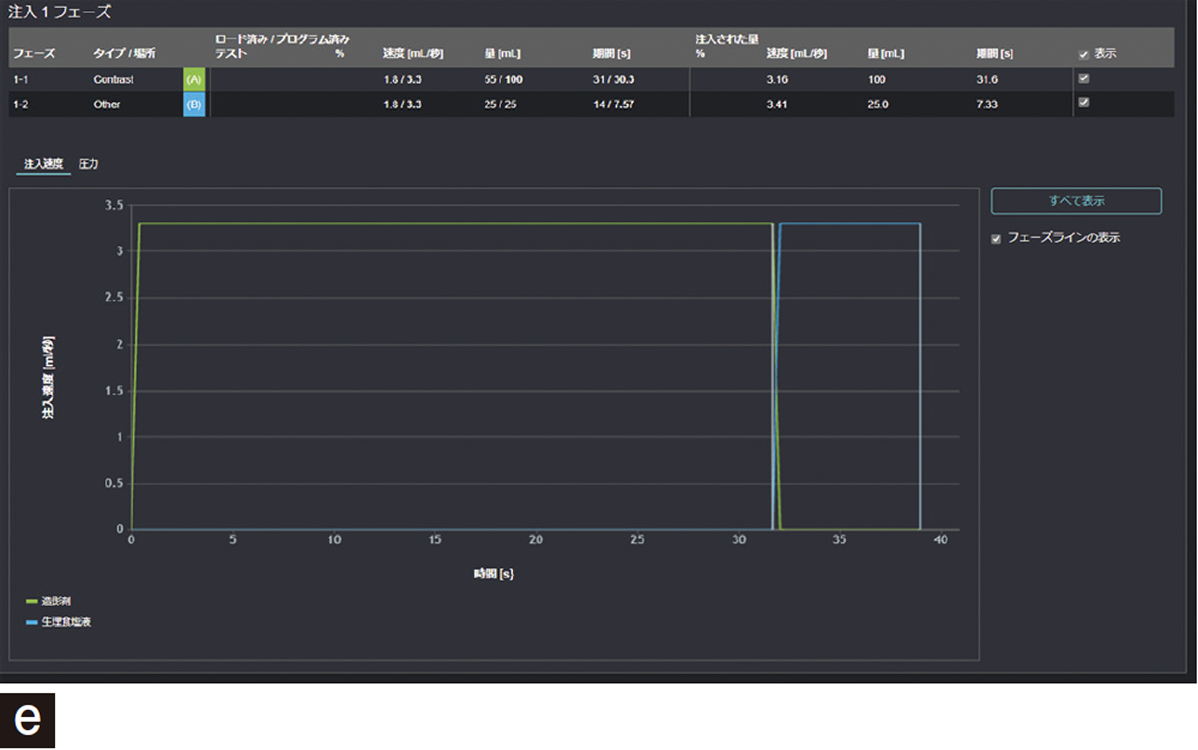

X線CT造影検査症例(77歳、男性、肝細胞癌疑いにて検査施行)

a:単純CT

b:動脈後期相

c:門脈相

d:平衡相

e:造影剤容量、造影注入速度の記録

造影CT検査の情報(被ばく線量、撮影条件[管電圧や管電流、撮影範囲]、造影剤容量、注入速度など)を確認し、検査を行うことは重要である。被ばく線量情報や造影検査情報を一元的に参照することにより、再現性のある検査を施行することで、より良い診断画像を提供でき、放射線被ばくの観 点から患者に優しい検査が実現できるシステムと考える。

おわりに

医療放射線情報一元管理システムであるRadimet-ricsとCentargoは、得られたデータを蓄積し、活用することができる。よって、このデータを有効に用いることで、より良い検査の施行が可能となる。昨今の医療現場においてRadimetricsとCentargoは、新たな管理体制を構築できると考える。

参考文献

1)

De González AB et al: Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 363(9406): 345-51, 2004

2)

医療法施行規則の一部を改正する省令(医政発0312第7号), 2019

3)

医療被ばく研究情報ネットワーク(J-RIME): 日本の診断産駒レベル(2020年版)-Japan DRLs 2020-, 2020

4)

Araki K et al: Low-voltage(80-kVp)abdominopelvic computed tomography allows 60% contrast dose re-duction in patients at risk of contrast-induced ne-phropathy. Clin Imaging 51: 352-5, 2018

5)

Meyer M et al: Comparison of Iodine Quantification and Conventional Attenuation Measurements for Dif-ferentiating Small, Truly Enhancing Renal Masses From High-Attenuation Nonenhancing Renal Lesions With Dual-Energy CT. AJR Am J Roentgenol 213(1) : W26-W37, 2019

6)

The 2007 Recommendations of the International Com-mission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37(2-4): 1-332, 2007

7)

McDermott MC et al: Proactive air management in CT power injections: a comprehensive approach to reduc-ing air embolization. IEEE Trans Biomed Eng 68(3): 1093-103, 2021

管理医療機器:多相電動式造影剤注入装置

販売名:Centargo CTインジェクションシステム

認証番号:302AABZX00091000

製造販売元:バイエル薬品株式会社

管理医療機器:造影剤用輸液セット

販売名:Centargo ディスポーザブルセット

認証番号:303AABZX00003000

製造販売元:バイエル薬品株式会社